Classifica

Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 02/14/24 in tutte le aree

-

Buon giorno a tutti, durante una ricerca d'archivio mi sono imbattuto in questo biglietto da 100 gulden del 1841 della Banca Nazionale Austriaca Privilegiata: Come si può leggere nell'annotazione del collezionista Achille Bertarelli (https://www.lombardiabeniculturali.it/blog/istituti/raccolta-delle-stampe-achille-bertarelli/) si tratta di un "manifesto accluso alla legge originale nel 1841", legge che evidentemente stabiliva l'emissione dei biglietti del 1841 della Banca Nazionale Austriaca. Il biglietto emesso è questo: (fonte: http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/AUT/AUTA0073.htm) Come si vede, sono evidenziate le zone interessate da elementi grafici tramite didascalie e sottolineature. Probabilmente nella legge del 1841 si stabilivano i segni caratteristici dei vari tagli e descriveva i dettagli indicati da questo "volantino". Sarebbe interessante recuperare il testo della legge e, capendo il tedesco, ripristinare l'originaria unione di questo biglietto illustrativo con la sua legge descrittiva. Mi rivolgo a chiunque abbia voglia e capacità di capire il tedesco (in particolare, so che @littleEvil è un conoscitore della cartamoneta di area tedesca e parla bene l'idioma..)5 punti

-

Prima del "piatto forte" (sempre se arriva...) iniziamo con l'aperitivo: 2.9.2 Gli albori della stampa di banconote Fin dall'inizio la Banca nazionale si concentrò sulle migliori caratteristiche di sicurezza possibili per le sue banconote. Nel 1816 tutte le banconote furono dotate di una filigrana ondulata, di un timbro a secco, di un numero scritto a mano e delle iniziali di due funzionari della banca. Particolarmente degni di nota sono i guilloches, utilizzati per la prima volta come elemento protettivo sulle banconote europee. Si tratta di motivi lineari realizzati con precisione a macchina. L'inventore del cosiddetto "dispositivo guilloché" fu Jakob Degen (1760-1848), responsabile delle officine meccaniche della Banca Nazionale tra il 1825 e il 1841. L'introduzione del processo di incisione in acciaio all'inizio degli anni Quaranta del XIX secolo, su cui si basò la successiva stampa calcografica, portò un significativo miglioramento della tecnologia di protezione. La Banca Nazionale importò dall'Inghilterra questo complesso processo, considerato all'epoca a prova di falsificazione. Nel novembre 1839 fu firmato un contratto con John Oldham per la fornitura di macchine da stampa al prezzo di 5.000 sterline. Il nuovo processo permise di produrre motivi pittorici e raffinati con una qualità costante. I disegni delle prime banconote prodotte con questo processo furono creati dal famoso pittore viennese Biedermeier Peter Fendi. Ma anche questo elaborato processo trovò ben presto il suo padrone, sotto forma dell'ingegnoso falsario Peter Ritter von Bohr. I falsi di Bohr erano di qualità così elevata che la comparsa dei primi pezzi fu trattata con il più stretto riserbo dalla banca centrale e persino le banconote false furono onorate per evitare incertezze. Prima della sua "carriera di falsario", Bohr aveva co-fondato la prima österreichische Sparkasse e la Compagnia di navigazione a vapore del Danubio e aveva anche ottimi rapporti con la corte imperiale. Bohr fu scoperto e scoperto e condannato a morte, ma fu graziato dall'imperatore e imprigionato per diversi anni. Morì in carcere solo due anni dopo la sua incarcerazione. Nel frattempo, la Banca Nazionale lavorava migliorava e sviluppava costantemente le sue banconote. Biglietto originale (sopra) e falso di Bohr (sotto) a confronto: Adesso vado veramente a preparar cena! 😁 Njk PS: se volete l'originale: https://www.oenb.at/dam/jcr:d8e98a25-eea2-4229-bd50-35ff41c6e7d0/oesterreichische_geldgeschichte_flipbook_2.pdf4 punti

-

3 punti

-

3 punti

-

Buongiorno a tutti, condivido l'ultima arrivata... direttamente dal 2° convegno di Salerno, dove tra l'altro, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere delle persone veramente squisite, di chiacchierare con alcuni dei massimi esperti della monetazione napoletana, con numismatici di lungo corso e con collezionisti tanto giovani, quanto promettenti. Piastra 1856 - variante al R/ aquile capovolte (che in Araldica è simbolo di arma diffamata, fellonia o tradimento). Un saluto, Lorenzo3 punti

-

la considerazione è giusta, se applicata a un tempo che non è questo... mi spiego meglio... certamente quanto esposto da Alberto è fuorviante, perché ha omesso di dire che questo dativo è stato ignorato da Kent, perché sul bronzo appare solo su 2 tipologie emesse solamente a Cizico e solo sotto Teodosio II ... questo in un periodo che va dal 395 al 491 .... è fuorviante anche non chiarire che le "regole" di IV secolo, vedi quella della legenda spezzata per i senior, non sono più regole già con Arcadio, per il quale ci sono già legende continue ma spezzate per Teodosio II che era un bambino... quindi le fondamenta direi che sono ben più che traballanti se correttamente inquadrate.... senza queste premesse, chi giustamente non conosce la materia, è portato completamente fuori strada... e può avallare delle considerazioni che partono da premesse incomplete e , se posso permettermi , anche errate... ma in buona fede... leggo, credo sia coerentemente vero, e il discorso mi pare filare... la luna è bellissima e ruota intorno alla terra, tu sei bellissima, quindi ruoti intorno alla terra .... mmmmm mi sa che non funziona così tutta la discussione è posta su questo livello... vengono proposte premesse incomplete e almeno in parte certamente errate (vedi il dativo per teodosio), e si chiede un parere ... ma chi non conosce i meandri della materia, date quelle premesse, darà certamente un parere affine a quello atteso... il cui valore però sarà davvero molto basso. scusate, ma su queste cose non riesco a tacermi saluti Alain3 punti

-

Caius Gallius Lupercus fu uno dei tanti magistrati monetari di Augusto che ebbe il privilegio di emettere bronzi con il suo nome , nome sopravvissuto in forma di legenda di moneta per le vie oscure del destino , ci porta tramite il suo cognome ai giorni correnti di Febbraio in cui nella Roma antica si festeggiavano i Lupercalia , dal 13 al 15 Febbraio . Ma cosa erano queste feste e perche’ avevano questo nome ? Lupercalia noto anche come Lupercal era una festa pastorale dell'antica Roma osservata ogni anno dal 13 al 15 febbraio per purificare la città, promuovendo la salute e la fertilità. I Lupercalia erano conosciuti anche come dies Februatus, dagli strumenti di purificazione chiamati februa, la base per il mese chiamato Februarius. Ovidio collega februare a una parola etrusca che significa "epurazione". Nell'antichità si credeva che il nome Lupercalia dimostrasse una qualche connessione con l'antica festa greca dell'arcadica Lykaia, una festa del lupo (greco: λύκος, lýkos; Latino: lupus), e il culto di Licae Pan, ritenuto un equivalente greco di Fauno, come istituito da Evandro. Giustino descrive un'immagine di culto del "dio Licae, che i Greci chiamano Pan e i Romani "Lupercus", come nuda, ad eccezione di una cintura di pelle di capra. La statua si trovava nel Lupercal, la grotta dove la tradizione vuole che Romolo e Remo siano stati allattati dalla lupa (Lupa). La grotta si trovava ai piedi del Palatino, sul quale si pensava che Romolo avesse fondato Roma. Il nome della festa deriva molto probabilmente da lupus, "lupo", anche se sia l'etimologia che il suo significato sono oscuri. L'appellativo di lupo potrebbe avere a che fare con il fatto che un animale predatore svolge un ruolo chiave nei riti di passaggio maschili. I Lupercalia avevano un proprio sacerdozio, i Luperci ("fratelli del lupo"), la cui istituzione e i cui riti erano attribuiti all'eroe della cultura arcadica Evandro, o a Romolo e Remo, ex pastori che avevano stabilito un gruppo di seguaci. I Luperci erano giovani (iuvenes), di solito di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Formarono due collegi religiosi (associazioni) basati sull'ascendenza; i Quinctiliani (dal nome della gens Quinctia) e i Fabiani (dal nome della gens Fabia). Ogni collegio era presieduto da un Magister. Nel 44 a.C. fu istituito un terzo collegio, i Juliani, in onore di Giulio Cesare; il suo primo magister fu Marco Antonio. Il collegio di Giuliano si sciolse o decadde in seguito all'assassinio di Giulio Cesare, e non fu ristabilito nelle riforme del suo successore, Augusto. In epoca imperiale, l'appartenenza ai due collegi tradizionali fu aperta agli iuvenes di rango equestre. Probabilmente il nostro C. GALLIUS LUPERCUS , magistrato monetario , apparteneva al sacerdozio dei Luperci , o ne era il Magistrato . Per maggiori informazioni sui Lupercalia : https://www.bing.com/ck/a?!&&p=649093a72a9a1468JmltdHM9MTcwNzg2ODgwMCZpZ3VpZD0xZTk5MDAzMi1hNTdiLTYyZjUtMjZmYS0xMjU0YTQ0YzYzNTkmaW5zaWQ9NTM1Ng&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1e990032-a57b-62f5-26fa-1254a44c6359&psq=lupercalia&u=a1aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTHVwZXJjYWxpYQ&ntb=1 https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6869aad0c4174d62JmltdHM9MTcwNzg2ODgwMCZpZ3VpZD0xZTk5MDAzMi1hNTdiLTYyZjUtMjZmYS0xMjU0YTQ0YzYzNTkmaW5zaWQ9NTIzNg&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1e990032-a57b-62f5-26fa-1254a44c6359&psq=luperclis&u=a1aHR0cHM6Ly9pdC53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTHVwZXJjbw&ntb=1 In foto un Asse di C. GALLIUS LUPERCUS2 punti

-

Un Sesterzio e un Dupondio di C. Gallius Lupercus2 punti

-

Penso sia meglio, così come avevo chiuso l'altra. L'argomento "moneta di Mussolini" è stato trattato a più riprese nel forum, dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che, di qualunque metallo siano fatte, queste produzioni non hanno alcun interesse numismatico, e ancor meno dignità storica. Quanto al valore economico, l'oro è sempre oro, sotto qualunque forma, ma quando questa, come nel caso in questione, intende celebrare uno dei periodi più bui della nostra storia, la cosa migliore da fare sarebbe forse trasformarlo in moneta sonante, con l'aiuto di una buona fonderia petronius2 punti

-

Buongiorno e ben trovati, io non sono certamente titolato per esprimere giudizi sull'autenticità o meno di questa moneta e quindi mi asterrò dal farlo pur avendo la mia opinione in merito. Volevo invece fare una riflessione su quanto possa essere difficile dare giudizi certi partendo dalle foto ed essere "condizionati" dal prezzo di acquisto!!!! Credo che se il nostro amico @Rubismatica avesse detto di aver acquistato questa moneta a 700€ da un conoscente, forse, 35 post dei 40 non ci sarebbero stati... La mia ovviamente non è una polemica ma soltanto uno spunto, un pensiero... Concludendo, personalmente l'avrei già portata a un paio di NIP e mi sarei tolto ogni dubbio... Saluti a tutti, Massimo.2 punti

-

L'attribuzione a Bonifacio poi, in effetti non ha nessun fondamento se non quello di chi racconta una numismatica ancora di inizio '900.... tra quelli che citi, non c'è un autore che abbia fatto uno studio dei tesoretti, ma solo delle speculazioni storiche, di stile, di legenda..... Senza dilungarmi, è evidente dalle correlazioni con altri materiali che questa serie è più propriamente del post 455.... e datarla al 428 è impossibile... Basta per esempio poi la valutazione degli esemplari rinvenuti in oriente per inquadrare questa moneta all'interno delle emissioni vandale e protovandale che viaggiarono verso quelle terre... d'altronde io non sono tra quelli che necessitano di dare questa moneta a Genserico e quella a Unnerico, perchè questo approccio oggi appare abbastanza ridicolo... un bell'esercizio di numismatica applicata è il seguente: partendo dall'idea che Bonifacio abbia coniato... e già questo è sbagliato perchè si parte da un idea per tentare di dimostrarla, ma lasciamo stare.... provare a scrivere un articolo per una rivista scientifica (la Rin, la numismatic chronicle etc) usando metodo scientifico ... alla fine ti trovi a un bivio... o non scrivi l'articolo perché diventa una trattazione romanzesca ... o ti trovi a dover oggettivamente rivalutare la datazione...2 punti

-

@chievolan, è una cicogna (ma non ha il becco dritto). Si avvicina ad un ibis….2 punti

-

provvederò a rimuovere la foto profilo, chiedo scusa di essere apparso come il "fascista di turno"... non era assolutamente il mio intento.2 punti

-

Sul sito della Società Numismatica Italiana, nella sezione estratti ed opuscoli (lettera K) potete leggere e scaricare (se interessati) il mio lavoro sulle bolle (sigilli) veneziane https://www.socnumit.org/estratti-e-opuscoli/2 punti

-

Non rammento se questa è stata già mostrata, ma in ogni caso repetita iuvant... Mezzanino anonimo con la Vergine e il Bambino al dritto e leone al rovescio coniato dal 1497. Peso 0,14 g. Sul petto della Vergine è presente una misteriosa stella. Arka Diligite iustitiam2 punti

-

Beni svelati. La singolare vicenda dei depositi custoditi nel caveau della Tesoreria dello Stato, curato dalla Commissione depositi, con la partecipazione di rappresentanti del ministero dell'Economia e delle Finanze, del ministero della Cultura e della Banca d'Italia. chissa’ se finalmente si svela quello che arrovella migliaia di collezionisti del Regno ( l’ormai famosa nota 56) Il testo illustra i primi risultati emersi dal lavoro di ricognizione durato cinque anni e svolto dalla Commissione su oltre 400 depositi (per un totale di più di 2 mila plichi o bisacce e per un valore di circa 34 milioni di euro): al loro interno vi sono monete, medaglie, onorificenze, titoli di debito pubblico nazionali ed esteri, documenti di rilevanza storica, oro destinato alla monetazione e oggetti preziosi, raccolti nel periodo che va dagli anni '30 agli anni '90 del Novecento e finora custoditi, appunto, presso la Banca d'Italia.1 punto

-

Nuovi studi. Chi era la 18enne romana sepolta 1800 fa con una “Barbie”, corona di mirto e l’anello di un uomo. Il volto, la storia A sinistra, la bambola d’avorio di circa 20 centimetri. Al centro la ricostruzione del volto condotta entro il sarcofago, sullo scheletro della giovane donna, attraverso il completamento delle masse dell’architettura facciale. Al centro, la corona di mirto con fiore d’argento e, in basso l’anello d’oro con pietra rossa, sulla quale è inciso il nome maschile Filetus Probabilmente era fidanzata. Promessa ad un uomo, la ragazza che morì, dopo essere stata amorevolmente accudita dai genitori. Sul letto funebre fu vestita come una sposa. I suoi capelli furono cinti da una coroncina di mirto – la pianta nuziale – e d’argento. Nella sua tomba furono collocati i suoi gioielli, una bambola snodabile simile a una Barbie e il necessaire per la toilette. E forse, dietro a questa vicenda, c’è qualcosa di dolce e drammatico. Una storia triste, che rileggiamo – per San Valentino – alla luce di nuove convergenze. La testa della bambola snodabile, realizzata in avorio. L’acconciatura è legata alla moda degli anni di Marco Aurelio @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Le bambole snodabili erano probabilmente utilizzate a partire dal periodo della pre-adolescenza. Le bambine potevano vestire e cambiare gli abiti della bambola stessa. Un gioco di eleganza e creatività, che le preparava all’età adulta @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Tutti i ricordi di un’infanzia, da poco trascorsa, e tutto ciò che serviva per l’età adulta. Pettini, gioielli, un anello con una chiavetta che doveva dare accesso al portagioie in cui nascondere ori e piccoli segreti. Ma soprattutto un anello con pietra rossa – il rosso è spesso collegato a gioielli nuziali – sul quale è inciso un nome maschile: Filetus. La ragazza lo indossava, quando fu sepolta. Eccolo. L’anello con pietra rossa e l’incisione con il nome Filetus. Questo gioiello era al dito della giovane defunta @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Nuovi studi consentono di inquadrare meglio la sua misteriosa figura, alla quale ora, è possibile dare una connotazione attraverso una sorta di ricostruzione giudiziaria del suo scheletro e del suo volto. Senza forzature, ma basandosi sui dati anatomici evidenti. Minuta, con lineamenti regolari, doveva essere una figura leggiadra. Fu probabilmente vestita come una sposa, per il suo viaggio eterno. Un prima ricognizione dello scheletro portò gli archeologi ottocenteschi a pensare – a ridosso del rinvenimento -, a causa della presunta deformazione di una costola, che la ragazza fosse stata colpita da un’adenite tubercolare. Ma la ricognizione – anche su base fotografica – andrebbe ripercorsa. Ciò che possiamo vedere di lei – e che viene ripreso nell’immagine del sarcofago – è l’immagine di una ragazza che stava sbocciando alla vita. La corona di mirto e le decorazioni d’argento @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Crepereia Tryphaena era il suo nome. Era una giovane donna, presumibilmente di circa 17-18 anni, il cui sarcofago fu portato alla luce durante gli scavi avviati nel 1889 per le fondazioni del Palazzo di Giustizia di Roma e per l’edificazione del ponte Umberto I sul Tevere. Collana d’oro con pendenti di berillo, indossata dalla ragazza. L’elemento verde (speranza) risulta spesso legato al fidanzamento e alla promessa. L’insieme di pietre verdi e rosse significa – anche nel mondo rinascimentale, strettamente connesso con quello classico – il coronamento matrimoniale. @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Gli operai si bloccarono quando si resero evidenti alcune sepolture antiche, tra le quali due sarcofagi accostati tra loro, ancora sigillati. Il marmo fu lavato così che apparvero, su ogni singola tomba, i nomi di due persone della stessa famiglia: Crepereia Tryphaena e Crepereius Euhodus. Forse padre e figlia. Sulla cassa in marmo dedicata a Crepereia Tryphaena era incisa in bassorilievo una scena allusiva alla morte della fanciulla, che vi è rappresentata dormiente sul letto funebre, con la testa appoggiata sulla spalla sinistra. Sulla sponda del letto, dalla parte dei piedi, è seduta una matrona velata, con lo sguardo fisso sulla ragazza. Presso il capezzale appare una figura virile clamidata, atteggiata a profondo dolore. Vediamo l’immagine qui sotto, nel contesto, e a livello di ingrandimento. Il lato del sarcofago in cui è incisa e scolpita una scena che si riferisce a Tryphena ammalata, nel proprio letto. @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Ingrandimento. Uomo e donna affranti al cospetto della ragazza malata I due sarcofagi erano probabilmente quelli di un uomo e della figlia, per i quali non era stata scelta la cremazione, a quei tempi molto diffusa a Roma. Nel sarcofago dell’uomo non c’era corredo. Una sepoltura che poteva ricordare quelle dei cristiani o di cittadini di cultura ellenistica. Mentre il contenitore lapideo di Tryphaena appariva molto ricco di ornamenti d’oro. Ricostruzione strutturale del volto e della figura, a partire dallo scheletro Deposta accanto al suo scheletro vi era anche la raffinata bambola d’avorio, inizialmente creduta di legno di quercia, di pregevole fattura e snodabile in alcune articolazioni. La capigliatura della bambola rinvia alle acconciature del II secolo d. C. che apparivano nei ritratti dell’imperatrice Faustina Minore (130 circa – 175), moglie di Marco Aurelio. Tryphaena fu identificata come una fanciulla vissuta alla fine del II secolo d.C.che si presentò agli occhi dei Romani accorsi, alla notizia dell’eccezionale ritrovamento, la mattina del 12 gennaio 1889 presso il ponte Umberto I, come una divinità fluviale. All’apertura del sarcofago infatti, la giovane donna, sommersa nell’acqua proveniente dal vicino fiume Tevere, appariva come una ninfa. Scrisse l’archeologo Rodolfo Lanciani presente agli scavi: «Tolto il coperchio, e lanciato uno sguardo al cadavere attraverso il cristallo dell’ acqua limpida e fresca, fummo stranamente sorpresi dall’aspetto del teschio, che ne appariva tuttora coperto dalla folta e lunga capigliatura ondeggiante sull’acqua. La fama di cosi mirabile ritrovamento attrasse in breve turbe di curiosi dal quartiere vicino, di maniera che l’esumazione di Crepereia Tryphaena fu compiuta con onori oltre ogni dire solenni, e ne rimarrà lunghi anni la memoria nel rione Prati. Il fenomeno della capigliatura è facilmente spiegato. Con l’acqua di filtramento erano penetrati nel cavo del sarcofago bulbi di una tal pianta acquatica che produce filamenti di color d’ebano, lunghissimi, i quali bulbi avevano messo di preferenza le loro barbicine sul cranio. Il cranio era leggermente rivolto verso la spalla sinistra e verso la gentile figurina di bambola». Il significato del nome Tryphaena Quello che a noi parrebbe un nome duro, ai romani e ai greci e a tutto il mondo ellenizzato doveva suonare in tutt’altro modo. Si tratta, infatti, di una variante femminile del nome Trifone, del quale condivide tanto l’origine e il significato (da τρυφή, tryphḕ, “dolcezza”, “delicatezza”, quindi “deliziosa”, “delicata” raffinata. Questo nome viene citato nel Nuovo Testamento. Trifena è anche una cristiana di Roma salutata da Paolo nella sua lettera ai Romani. (“Salutate Trifena e Trifosa, che hanno faticato per il Signore”). Tryphaena era un nome proprio greco ed un epiteto di alcuni esponenti della dinastia greco-egizia dei Tolomei, quella che aveva dato alla luce Cleopatra. La sepoltura in sarcofago e il nome della ragazza – oltre al nome maschile, Filetus, inciso sull’anello, portato dalla giovane defunta – inducono a pensare che la sua famiglia forse quanto meno vicina al mondo greco ellenistico. Anche il nome Euhodus – accostato a quello di Craeperius -, l’uomo che giaceva nel sarcofago collocato accanto a quello della ragazza – ha origini greche. Chi era la sua famiglia E’ evidente che Trifena apparteneva a una famiglia facoltosa e che venne cresciuta, come dimostra il corredo, con ogni affettuosa attenzione e con larghezza di mezzi. Non è possibile stabilire – almeno in attesa di altre prove che potrebbero emergere, nel tempo – sei genitori della ragazza fossero liberti, cioè ex schiavi ai quali era concessa la libertà. In genere questa classe – che potremmo paragonare alla borghesia e all’alta borghesia del nostro Novecento – era caratterizzata da una grande intraprendenza nelle professioni, nel commercio, nelle attività produttive, che generava consistenti ricchezze. Si tratterà di stabilire se Trifena e i suoi antenati appartenessero ab antiquo, alla gens Crepereia o se fossero stati cooptati dopo l’atto di affrancamento. Specchietti e contenitori per stemperare il trucco, trovati nella tomba della ragazza romana @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Certo è che la gens Crepereia era una famiglia plebea di rango equestre nell’antica Roma. La famiglia compare nella storia dal I secolo a.C. al I o II secolo d.C. Cicerone descrive la rigida disciplina dei Crepereii. Il gentilicium Crepereius è raro, attestato solo in Italia e in alcune aree dell’Impero Romano, diventando relativamente comune solo nel Nord Africa. Probabilmente questa gens fu di origine sabina, ma un ramo di essa fece fortuna nei commerci e nelle intermediazioni economiche nelle province di lingua greca dell’Impero. Giungendo a coprire, di fatto, un ampio arco del Mediterraneo che comprendeva l’Egitto ellenizzato dai Tolomei e da Cleopatra. Due pettini @ Musei Capitolini Centrale Montemartini I Crepereii attestati in Nord Africa furono circa 50 e vengono ritenuti discendenti di uno o più militari che prestarono servizio nella Legio III Augusta durante il I o II secolo dC. E’ evidente che, a livello di ipotesi più consistente, la famiglia di Trifena potrebbe essere appartenuta al ramo che aveva fatto fortuna con i commerci tra Grecia, Turchia e Medio oriente ellenizzato. Dai nomi personali alle sepolture, tutto induce a ipotizzare che Trifena discendesse proprio da questi intraprendenti personaggi di origine sabina, che forse si legarono, attraverso matrimoni, al raffinato mondo greco. Anche la sepoltura dei due corpi anziché la scelta della pratica dell’incinerazione – pur non essendo totalmente dirimente – contribuisce a rafforzare l’idea che questa fosse una famiglia con forti legami nel mondo ellenistico. In area greco-orientale e nel mondo ionico rimane diffusa infatti l’inumazione entro sarcofagi di marmo o di terracotta. I gioielli nella tomba e l’anello inciso con un nome maschile Come sappiamo, al dito della giovanetta venne trovato un anello d’oro recante una pietra rossa sulla quale è inciso, a tutto campo, e rafforzato da uno smalto bianco, la parola Filetus. Per quanto non particolarmente diffuso, Filetus è un soprannome maschile che potrebbe derivare tanto dal nome greco Fileta – uomo molto amabile, degno d’amore – o indicare, alla maniera romana. caratteristiche fisiche di chi lo porta: una persona piuttosto magra, come un filo o un filetto. Esiste, in un’epigrafe romana trovata a Ostia, la citazione di questo cognomen, in un’epigrafe dedicata a Iulius Euresius Filetus. Philetus, chiamato con il vocativo Filete, è anche un personaggio a cui Fedro dedica la favola del “Vecchio cane, del cinghiale e del cacciatore”. Il nome “Filetus” fece immaginare a Giovanni Pascoli – probabilmente con fondamento storico – che questo fosse il nome del promesso sposo di Trifena poiché la presenza della bambola nel corredo funebre faceva pensare che fosse morta alla vigilia delle nozze non avendo fatto in tempo a donare i suoi giocattoli agli dei per la cerimonia di “addio all’infanzia”. Il giorno prima delle nozze, le fanciulle consacravano in un tempio ad una divinità di loro scelta i giochi dell’infanzia, poi si toglievano la toga pretexta (con le due strisce di porpora che le rendeva inviolabili) e la donavano alla Fortuna Virginalis. Per l’occasione Pascoli – nei tempi successivi al ritrovamento del sarcofago di Trifena – compose una poesia in latino che donò in occasione delle nozze alla figlia dell’onorevole Benzoni, allora ministro della pubblica istruzione e suo amico e protettore in Roma (LA) «Vitrea virgo sub aqua latebas at comans summis adiantus undis nabat. An nocti dederas opacae spargere crinis?» (IT) «Ti nascondevi, o fanciulla, nell’ acqua trasparente, e sull’onda nuotavano i tuoi capelli di felce. Avevi concesso alla notte oscura il privilegio di scioglierli?» Fin dal ritrovamento la bambola apparve non come un comune giocattolo ma come un’opera d’arte dal viso finemente scolpito, quasi fosse un ritratto, con un’acconciatura tipica della moda romana dei tempi di Marco Aurelio e Faustina minore. Inoltre risaltava l’abilità tecnica dell’artigiano che l’aveva creata nel corpo snodabile con gambe e braccia collegate al tronco con piccoli perni. La bambola fu trasferita inizialmente nell’Antiquarium comunale, poi nel caveaux dei Musei Capitolini, mentre ora è conservata alla Centrale Montemartini di Roma, dov’era già stata esposta dal 1 giugno 2016 all’8 gennaio 2017. Dal 22 febbraio al 17 aprile 1983 la bambola fu al centro di una mostra allestita a Palazzo Madama a Torino. Altri oggetti preziosi furono trovati nel sarcofago. Eccoli. Gli eleganti orecchini di Trifena @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Spilla con intaglio su ametista @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Anellino che racchiude due anelli @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Anello con diaspro inciso @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Un anello d’oro, parte del corredo di Trifena @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Anellino d’oro con chiavetta per portagioie @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Nella tomba fu anche sistemato un cofanetto @ Musei Capitolini Centrale Montemartini Conocchia con rondella @ Musei Capitolini Centrale Montemartini La testimonianza del prodigioso ritrovamento del sarcofago e della collocazione del corredo Rodolfo Lanciani (Roma, 2 gennaio 1845 – Roma, 21 maggio 1929) fu chiamato subito dopo la scoperta, come esperto. Egli era un archeologo, un ingegnere e un topografo. A lui furono affidate le prime osservazioni circostanziate. Ecco la ricostruzione di quei giorni da parte della testimonianza diretta dello stesso Lanciani. “Come diversamente trattiamo queste scoperte nei nostri giorni! Nella prima mattina del 12 maggio 1889, sono stato chiamato a testimoniare l’apertura di una bara di marmo che era stata scoperta due giorni prima, sotto le fondamenta delle nuove sale di giustizia, sulla riva destra del Tevere, vicino al Mausoleo di Adriano. Come regola, la cerimonia di taglio dei morsetti in ottone che fissano i coperchi delle urne e dei sarcofagi viene eseguita in uno dei nostri depositi archéologici, dove i contenuti possono essere esaminati tranquillamente e attentamente, lontani da una folla eccitata e talvolta pericolosa. Nel caso in esame questo piano è stato ritenuto impraticabile, poiché la bara fu accertata di essere riempita con acqua che nel corso dei secoli era filtrata, goccia a goccia, attraverso gli interstizi del coperchio. La rinuncia al Capitolo fu pertanto abbandonata, non solo per il peso eccessivo della bara, ma anche perché la scossa dell’acqua avrebbe danneggiato e disturbato lo scheletro e gli oggetti che, forse, furono sepolti dentro. Il sarcofago in marmo fu incorporato in uno strato di argilla blu, a una profondità di 25 m sotto il livello della città, cioè solo quattro o cinque m sopra il livello del Tevere, che corre vicino. È stato scritto semplicemente con il nome CREPEREIA TRYPHAENA, e decorato con bassorilievi che rappresentano la scena della sua morte. Non appena i sigilli furono rotti e il coperchio messo da parte, i miei assistenti, io e tutta la folla degli operai delle sale di giustizia, erano quasi sconvolti davanti alla vista. Guardando allo scheletro attraverso il velo dell’acqua limpida, abbiamo visto il cranio coperto, per così dire, con lunghe masse di capelli bruni che galleggiano nel cristallo liquido. Le osservazioni fatte dalla folla semplice ed eccitata da cui siamo stati circondati erano quasi altrettanto interessanti quanto la scoperta stessa. Le notizie sui capelli prodigiosi si diffondevano come un fuoco selvaggio tra i popoli del distretto. E così l’esumazione di Crepereia Tryphæna fu compiuta con inaspettata solennità e il suo ricordo dura per molti anni le tradizioni popolari del nuovo quartiere dei Prati di Castello. Il mistero dei capelli è facilmente spiegato. Insieme all’acqua di sorgente, germi o semi di una pianta acquatica erano entrati nel sarcofago, sistemati sulla superficie convessa del cranio, e si svilupparono in lunghi fili lucidi di ombra scura. Il cranio era inclinato leggermente verso la spalla sinistra e verso una piccola bambola squisita, intagliata di quercia, che era situata sulla scapola o sulla spalla. Su ciascun lato della testa era un orecchino d’oro con gocce di perle. Mescolati con una vertebra del collo e della parte posteriore erano una collana d’oro, tessuta come una catena, con trenta sette pendenti di diaspro verde e una spilla con un’ametista incisa di lavorazione greca, che rappresenta la lotta di un grifone e di un cervo. Dove la mano sinistra mancava, abbiamo trovato quattro anelli di oro solido. Uno è un anello di fidanzamento, con un’incisione in diaspro rosso che rappresenta due mani intrecciate insieme. Il secondo ha il nome PHILETVS inciso sulla pietra; Il terzo e il quarto sono bande d’oro chiaro. Continuando ulteriormente con la nostra esplorazione, abbiamo scoperto, vicino all’anca destra, una scatola contenente articoli da toeletta. La scatola è stata fatta di pezzi sottili di legno duro, intarsiato alla Certosina, con linee, quadrati, cerchi, triangoli e diamanti, di osso, avorio e legno di vari tipi e colori. La scatola, però, era stata completamente disgiunta dall’azione dell’acqua. All’interno c’erano due pettini sottili in ottima conservazione, con i denti più grandi su un lato che dall’altro: un piccolo specchio di acciaio lucidato, una scatola d’argento per la cosmetica, un tornante ambrato, un pezzo lungo di morbida pelle e qualche frammento Di una spugna. La scoperta più impressionante è stata fatta dopo la rimozione dell’acqua e l’essiccazione della bara. La donna era stata seppellita in una fodera di biancheria intima bianca, i cui pezzi erano ancora incrostati e cementati contro il fondo e sui lati della custodia, e lei era stata posata con una corona di mirto fissata con una chiusura d’argento sulla fronte. La conservazione delle foglie è veramente notevole. Chi era questa donna, la cui improvvisa e improvvisa riapparizione tra noi il 12 maggio 1889, creò una tale sensazione? Quando ha vissuto? A quale età è morto? Che cosa ha causato la sua morte? Qual era la sua condizione nella vita? Era bella? Perché era seppellita con la sua bambola? L’attento esame della tomba e dei suoi contenuti ci permettono di rispondere a tutte queste domande in modo soddisfacente. Crepereia Tryphana visse all’inizio del III sec. d.c., durante i regni di Settimio Severo e Caracalla, come dimostra la forma delle lettere e lo stile dei bassorilievi incisi sul sarcofago. Non era nobile per nascita; Il suo cognome greco Tryphæna mostra che apparteneva a una famiglia di liberti, ex servi della nobile famiglia dei Creperei. Non sappiamo nulla delle sue caratteristiche, eccetto che lei aveva una duro e forte arcata dentaria. La sua figura, però, sembra essere stata piuttosto difettosa, a causa di una deformità nelle costole, probabilmente causata da scrofula (adenite tubercolare). La scrofula, infatti, sembra essere stata la causa della sua morte. Nonostante questa deformità, tuttavia, non vi è dubbio che fosse promessa al giovane Philetus, il cui nome è inciso sulla pietra del secondo anello e che i due felici felici avevano scambiato il giuramento di fedeltà e devozione reciproca per la vita, che è espressa dal simbolo delle mani chiuse. La storia della sua triste morte e del dolore improvviso che ha superato la sua famiglia alla vigilia di un matrimonio gioioso è chiaramente detto dalla presenza nella bara della bambola e nella corona di mirto, che è una corona nuptialis. Credo, infatti, che la bambina fosse seppellita nel suo completo costume da sposa, e poi coperta con la tela di lino, perché ci sono frammenti di abiti di varie tessture e qualità mescolate a quelle della biancheria bianca. E ora rivolgiamo la nostra attenzione alla bambola. Questa squisita pupa, un’opera d’arte in sé, è di quercia, a cui l’azione combinata del tempo e dell’acqua ha dato la durezza del metallo. È modellata in perfetta imitazione di una forma femminile, e si colloca tra i migliori del suo genere ancora trovati negli scavi romani. Le mani e i piedi sono intagliati con la massima abilità. La disposizione dei capelli è caratteristica dell’età dei Antonini e si distingue poco dalla pettinatura di Faustina Maggiore. La bambola era probabilmente vestita, perché sul pollice della mano destra sono inseriti due portachiavi d’oro come quelli portati da casalinghe. Questa piccola figura affascinante, le cui articolazioni alle anche, alle ginocchia, alle spalle e ai gomiti sono ancora in buone condizioni, è alta quasi un piede. Bambole e giocattoli non sono particolari per le tombe dei bambini. È stato consueto per le giovani donne di offrire le loro bambole a Venere o a Diana il loro giorno di nozze. Ma questa non era la fine riservata alla bambola di Crepereia. Era condannata a condividere il triste destino della sua giovane padrona e per essere collocato con il suo cadavere, prima che la cerimonia di matrimonio potesse essere eseguita.” https://stilearte.it/nuovi-studi-chi-era-la-18enne-romana-sepolta-1800-fa-con-una-barbie-con-corona-di-mirto-e-lanello-di-un-uomo-il-volto-la-storia/1 punto

-

Per Kent, le tipologie dal RIC 2140 al 2164 sono le ultime emissioni coniate dalla zecca romana in nome di Valentiniano III e per questo vengono chiamate "tardive". Tuttavia, la maggior parte dei numismatici attuali propendono ad attribuirle alla zecca di Cartagine, sotto l'autorità del comes Africae Bonifacio, e/o del conquistatore Genserico e, quindi, potrebbero essere contemporanee alle altre emissioni di Valentiniano III, dal RIC 2104 al 2139. Il fatto che generalmente è attribuita alla zecca cartaginese anche l'emissione della serie Domino Nostro, che potrebbe dunque essere immediatamente precedente, contemporanea o immediatamente successiva a quella delle tipologie tardive di Valentiniano III. La questione è ulteriormente complicata dal fatto che entrambe le serie paiono relazionate tra loro: o perché l'una prende spunto dall'altra, o perché entrambe hanno alcuni modelli in comune. Su questo argomento, le opinioni sono molto divergenti e so di avere un pensiero diverso da quello di alcuni lettori di questo forum, ed è proprio questa diversità che m'interessa e mi stimola a scriverne. Datare queste due serie monetali è davvero molto difficile, mancando ripostigli atti a indicarne una successione: ma è solo datandole che potremo capire quale serie viene prima dell'altra o se sono simultanee. Un'ultima osservazione: per le emissioni tardive, Kent da due legende nominative: DNVALENTINIANO etc. (V10) e DNVAL-ЄNAVG etc. (V11). Significativo che in entrambi i casi la legenda non appare al nominativo, o almeno non lo è nel primo caso, quello meno abbreviato. L'uso del dativo, evidente nella legenda V10, è proprio per le emissioni coniate per un imperatore che non è quello titolare della zecca: per esempio, si usa in dativo per le emissioni in nome di Teodosio II coniate dalla zecche occidentali e, analogamente, per quelle in nome di Valentiniano III coniate dalle zecche orientali. Un aspetto importante sul quale Kent non dice nulla.... Cosa ne pensate sulla datazione di queste due serie? l'una fa da modello per alcune tipologie dell'altra?1 punto

-

Il bello di questo forum: uno ricomincia a studiare "abbastanza seriamente" la numismatica dopo 25 anni di oblio e pensa di cominciare a capirne qualcosa e poi arrivano questi due @antvwaIa e @Poemenius e radono al suolo la tua autostima badando bene di gettarci sopra copiose quantità di sale. Vado a vedere se trovo un corso di uncinetto.1 punto

-

Intanto posto io le foto. Sempre meglio caricarle direttamente.1 punto

-

Ciao, si tratta di un sesterzio che ha svolto molto egregiamente la sua funzione di moneta. È molto usurato dalla circolazione tuttavia tentiamo di identificarlo. Il ritratto secondo me è quello dell'imperatore Tito. Sul rovescio la posizione della figura ricorda molto la dea Roma. Quello che si può leggere di quanto resta della legenda sul dritto mi fa propendere per la tipologia si questo sesterzio che ti posto. Ci abbiamo provato 🙂 ANTONIO1 punto

-

Ma si Davide, una cosetta semplice....1 punto

-

1 punto

-

nel riordinare le mie monete è uscita questa dal peso di r.0,88 chiedo un aiuto per la sua classificazione ringrazio anticipatamente1 punto

-

Buon giorno. Da tempo sostengo che con le innovazioni tecnologiche della meccanica non si può fare tutto ma quasi. Tempi duri se tutte le imitazioni arriveranno ai livelli dei "bellissimi" falsi come i 5 lire del 1956 o le 2 lire del 1958. Forse questo 5 lire cinquantenario potrebbe essere un esempio! I miei dispiaciuti ma sempre cordialissimi saluti. Gabriella1 punto

-

Ed è per questo motivo che lo studio delle famigerate e odiate patacche è essenziale e non bisogna sdegnarlo. I falsi miglioreranno sempre di più e avremo la necessità di scovare nuovi punti utili per l'autenticità.1 punto

-

Buon giorno. Questa moneta ha un certo interesse economico solo nelle alte conservazioni. Nonostante diversi cataloghi la classifichino NC , in questo grado di conservazione , credo che abbia ben poco valore economico. Cordialità Gabriella1 punto

-

DE GREGE EPICURI Certo, le monete di consacrazione sono anzitutto quelle con la scritta CONSECRATIO, e la più comune e nota a tutti è sicuramente quella dedicata a Claudio il Gotico dopo la morte, con l'altare sul rovescio. Ne esistono a bizzeffe anche di imitative, a volte piccole o piccolissime (minimi e minimissimi). Ecco il rovescio di una imitativa: Però, in fondo, si potrebbero considerare monete di consacrazione tutte quelle dedicate ad un imperatore divinizzato dopo la morte, quindi con la scritta DIVUS ( o DIVO, al dativo). Il primo fu naturalmente Augusto, con il gran numero di monete fatte coniare da Tiberio, ma anche successivamente, come questa:1 punto

-

Certamente Cicogna. Devi sapere che tra i miei amici greci esiste un collezionista con ben oltre 100 sesini contromarcati. Di conseguenza il Cicogna come contromarca era già conosciuto da me. Devo dirti che non tutte le contromarche sono indice di bontà. 🙃. Esistono esempi di contromarche su sesini falsi ed io ne posseggo 1, ma ne parla anche il Gamberini.1 punto

-

Ciao Beh la storia dei falsi insegna che c' è falsario e falsario 😀 Qualcuno fantasioso,qualcuno sbadato,altri imprecisi, taluni fuori di testa, altri ancora micidiali..... dipende 😅1 punto

-

Io credo che dobbiamo sperare tutti che quella moneta sia autentica, perché se cominciano a girare allegramente falsi di questo livello la veggo buia per i prossimi anni...1 punto

-

Che poi senza mettere in dubbio la parola di chi può essere molto più esperto di me(visto che le borboniche non le seguo da un pezzo)io la traversa proprio non la vedo, c'è qualcosa di veramente minuscolo sulla parte interna della gamba sinistra della A,ma personalmente non me la sento di affermare che sia traccia della traversa, potrebbe essere,come potrebbe essere anche un punto di esubero o altro...1 punto

-

Ciao Massimo. Puoi e devi dare un parere,credi che io sia titolato di qualche riconoscimento numismatico? Sono solo un grande appassionato,che cerca di studicchiare qua e là le cose che più lo prendono. Perciò..... Sai cos' è, prezzo o meno dichiarato,al giorno d' oggi, le fregature esistono e sono assai. Non bisogna mai condizionarsi da fattori di prezzo. In più lo abbiamo sempre detto e consigliato a qualsiasi persona che si affacciava la prima volta a questo mondo,ovvero che bisogna avere l' occhio critico ( non arrogante eh) , bisogna essere dapprima il perito di se stesso. Le opinioni le può dar chiunque qui,tutte rispettabili e ben accette. Vai 💪1 punto

-

mi permetto caro @antvwaIa di fare qualche critica di metodo... perché la questioni poste in un modo o nell'altro possono virare le considerazioni in modo improprio... se per esempio scrivi "è quasi certo che la zecca continuò a coniare senza interruzione poiché la ricca Provincia Africae non poteva fare a meno del circolante necessario, anche più minuto (nummi enei)." fai pensare a qualcosa di non corretto, soprattutto se non dici che la zecca di Cartagine è ufficialmente chiusa dall'inizio de IV secolo, quindi quand'è che "continuò senza interruzioni"? poi sul tema del dativo nelle legende serve essere chiari: 1 - le legende del V secolo perdono spesso il senso che avevano nel IV e quindi tutto il tema per esempio della spezzatura per i senior e delle legende continue per i junior, è già perso con Arcadio poco dopo il 395 2 - le legende al dativo non esistono per nessun "junior" al di fuori di un caso... non ci sono per Onorio sotto Arcadio non ci sono per Teodosio II sotto Onorio non ci sono per nessuno.... se non per Valentiniano III sotto Teodosio e SOLO a Cizico... infatti abbiamo la terminante Valentinianvs sia su un nuovo esemplare di "crocetta" di Antiochia, sia sulle emissioni di Costantinopoli per Cherson.... e Valentiniano non conia in italia nessuna moneta a nome di Teodosio. Poi sì, trovi le terminanti in NIANO nelle monete del gruppo 2140-2164 .... ma anche TINI, TINIA etc .... e mi pare poco per costruire una ipotesi che si basa su due sole tipologie emesse a Cizico... quindi Orientali1 punto

-

Speriamo che non incontri la gargolla dell’abbazia di Paisley, in Scozia: https://it.m.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Paisley1 punto

-

Ho visto e rivisto sia le foto dell' annuncio,sia quelle appena postate qui. Per me non è originale questa moneta. Aggiungo pure insidiosissima. Appena ho visto la rosetta con dentro l' esagono,ho notato che quest' ultimo ,aveva la parte h 12 che iniziava col lato verticale invece che con lo spigolo,quindi un esagono storto. Inoltre come da foto,apprezzo delle differenze che ho cerchiato in rosso a sinistra (moneta del nostro amico), che ho paragonato alla moneta di @El Chupacabra ,in quanto originale (e buona foto). Ho notato inoltre che sul falso (per me) i dettagli del conio,si presentano spesso accennati,affogati, non precisi e neanche netti ( tipico delle riproduzioni). La firma non sembra essere precisa e nitida nei caratteri come quella di Marco. Volendo anche le altre cifre della data,anche se non ho cerchiato tutti i numeri. A mio avviso una riprod.ben riuscita che farebbe danni seri. La mia idea è questa. Saluti1 punto

-

1 punto

-

L'unico che sono riuscito a trovare è questo http://www.dolomiticontemporanee.net/DCi2013/?p=17405 Personaggio interessante, ma non si fa alcun cenno al fatto che sia anche medaglista. E infatti, digitando "Roberto Bosi medaglie" o "medaglista", l'unico risultato che esce è l'asta Pandolfini di cui si è parlato. Qualche informazione in più? Venendo alla medaglia, non mi pare diversa da quelle in alpacca che si trovano a 3-5 euro in tutti i mercatini, essendo d'oro fa la sua figura rispetto ad esse, ma definirla "bella" mi sembra quantomeno azzardato. Il confronto con la corrispondente moneta di VEIII cui si ispira, è a dir poco impietoso petronius1 punto

-

Non ci sono app per questo.. occorre una lampada UV.. dai un'occhiata qui... https://shop.moruzzi.it/it/accessori/lampada-portatile-uv-l-85-onde-corte-leuchtturm.html potrebbe servire anche per le banconote. https://shop.moruzzi.it/it/lampada-portatile-uv-l-80-onde-corte-leuchtturm.html https://www.abafil.com/it/56-lampade-uv https://www.filateliadabbene.it/shop/pinzette-e-lenti/1172-lampada-di-wood-master-phil.html1 punto

-

Qui puoi vedere alcuni gobbini realizzati con monete in rame del regno d'Italia,ma ne esistono anche dei stati preunitari, dovrei avere in raccolta un tornese di Carlo II di Spagna per la zecca di Napoli... https://www.lamoneta.it/topic/9158-gobbetti/#comment-16151731 punto

-

1 punto

-

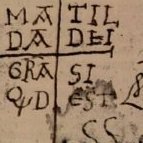

Fin ora abbiamo 3 "errori" in legenda per le 56: ∀TR GRΛTIΛ FERDINAND∀S Lo studio va avanti.1 punto

-

Durante la Guerra Fredda, Agosto 1989, al Moscow Music Peace Festival insieme ad altri importanti musicisti hard rock dell'epoca, gli Scorpions si esibiscono con questo pezzo: Ormai il vento del cambiamento era arrivato. Klaus Meine, il front man degli Scorpions, racconta: "Quando aprimmo il concerto con “Blackout”, tutti i soldati dell’Armata Rossa e tutti i membri della sicurezza, si sono girati verso il palco e hanno lanciato in aria i loro berretti e le loro giacche. È stato fantastico. Era come se il mondo stesse cambiando proprio sotto i nostri occhi. In Unione Sovietica molti ragazzi percepivano che l’epoca della Guerra fredda sarebbe finita presto" Quella stessa sera, gli artisti vengono portati tutti assieme a fare una sorta di crociera lungo il fiume di Mosca e, ancora, Meine avverte questa forte sensazione di unità: "a bordo c’erano tutte le band del festival assieme ai giornalisti di MTV e ai soldati dell’Armata Rossa. Per me è stato un momento d’ispirazione, era come se il mondo fosse sulla stessa barca e stesse parlando con lo stesso linguaggio: la musica" In quei giorni, scrive Wind of change e circa 3 mesi dopo, cade il muro di Berlino:1 punto

-

Buonasera @Rocco68 noto al rovescio che manca il punto dopo HIER e la R non ha la zampetta, tanto da sembrare P Ciao, Sergio.1 punto

-

Domanda per chi di piastre ne ha viste tante... @Rocco68, @Rex Neap e tutti gli altri: secondo voi questa mezza piastra di che anno è? E' semplicemente un brutto 1836? Purtroppo non dispongo di immagini migliori.1 punto

-

1 punto

-

La pazienza, caro Amico Fratello Lamonetiano @giovanni0770 Non è proprio il mio forte, per fortuna ho un freno che paradossalmente è la mancanza di Euro.. ? Scherzi a parte, le mezze piastre rientrano nel mio progetto numismatico, ma con calma, se no finisce subito (dicendola alla partenopea) altrimenti che gusto c'è. Diciamo che le monete mi capita di prenderle così come mi vengono incontro, ieri mi ero dato come obiettivo di trovare un 4 tornesi, ma poi... Ho preso altro che vi farò vedere prossimamente.. ?1 punto

-

Con pazienza si riesce ad avere belle monete da inserire in collezione e i 60 grana sono dei pezzi stupendi...tutti ne vorremo averne di più!!!!1 punto

-

1 punto

-

ciao Sovering- dovrebbe essere questa, come da id. di Bavastro http://www.deamoneta...ons/view/1/1312 1312 Monete e Medaglie di Zecche Italiane. Lucca. Signoria della Repubblica di Pisa (1342-1369). Aquilino piccolo. B.1073. R. MI. BB+/BB. Base d'asta: € 100 Prezzo1 punto

Questa classifica è impostata su Roma/GMT+02:00

Lamoneta.it

La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.

Il network

Hai bisogno di aiuto?